社長 閔 南淑のブログ ・ 温エネルギー記

農業生物資源研究所及び物質・材料研究機構 独立行政法人 見学で学ぶ

2013.4.24

15年程続く根の会の友人達で、この度の幹事のご配慮を頂き、上記の見学で最先端分野を学ぶことができました。

まずは、農業生物資源研究所 ( NIAS ) 農業分野の生命科学・バイオテクノロジー研究機関

農業生物先端ゲノム (生命の設計図 )研究センター

遺伝子組換え研究センター

遺伝子資源センター

植物科学研究領域

昆虫科学研究領域

動物科学研究領域 について

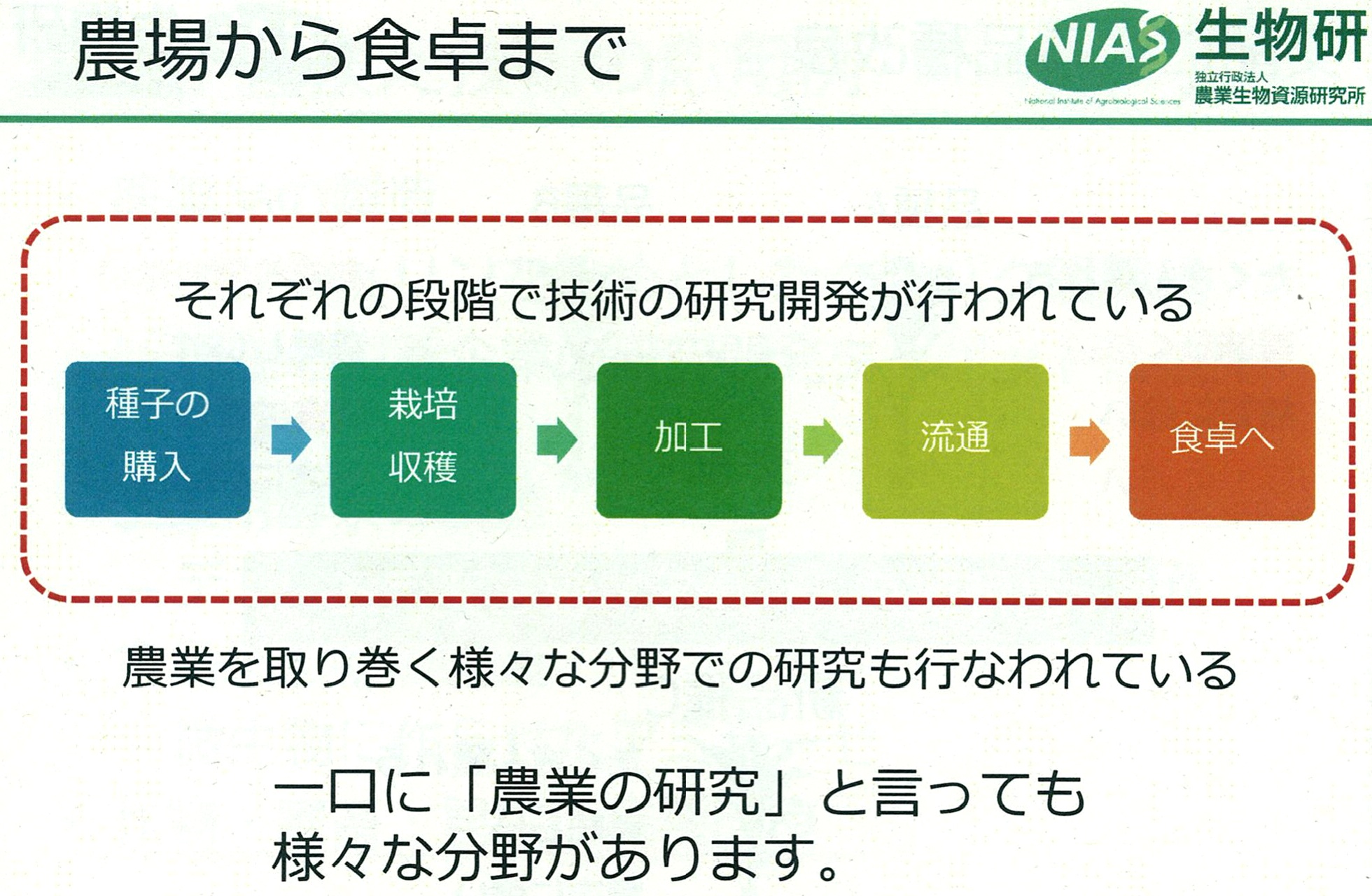

1時間30分の講義を受け、同研究所での日本国の底力に触れ、諸全般に及ぶ生成発展段階をわずかな時間で多少直観できる日となりました。言葉になりませんが、私達に進化発展する遺伝情報と重ね合わせ、農産物、植物、昆虫、動物達の営みで私達が生かされている側面に胸うたれる思いでした。

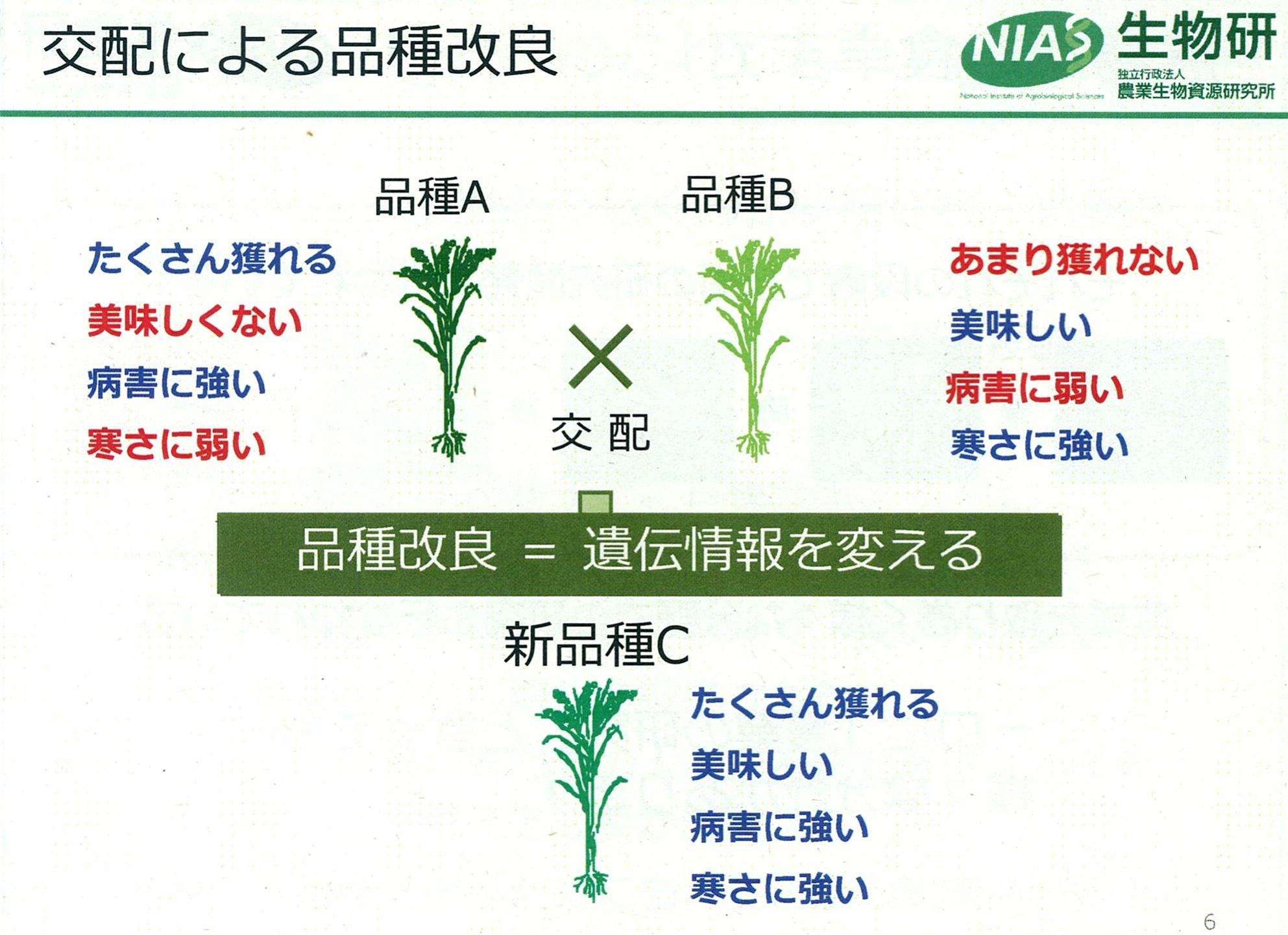

それも、品質改良や遺伝子組換えの繰り返しによって…。我が社の取引先団体は、遺伝子組換えを反対する団体が多く、我が社もずっと反対に署名してきたのですが、この度の見学で組み換える意味について多少理解を得る場面となりました。

たとえば、キャベツ、じゃがいも、レタス、トマト…の原種が山間で生殖している折、先人達がそれらを食べ、命を落とした人もいらしたという。人々が長い間、試行錯誤の中、今日のように食べやすく、栄養価のある野菜に品種改良を絶え間なくしてきて、今もなさっている努力には頭が下がる思いがしました。

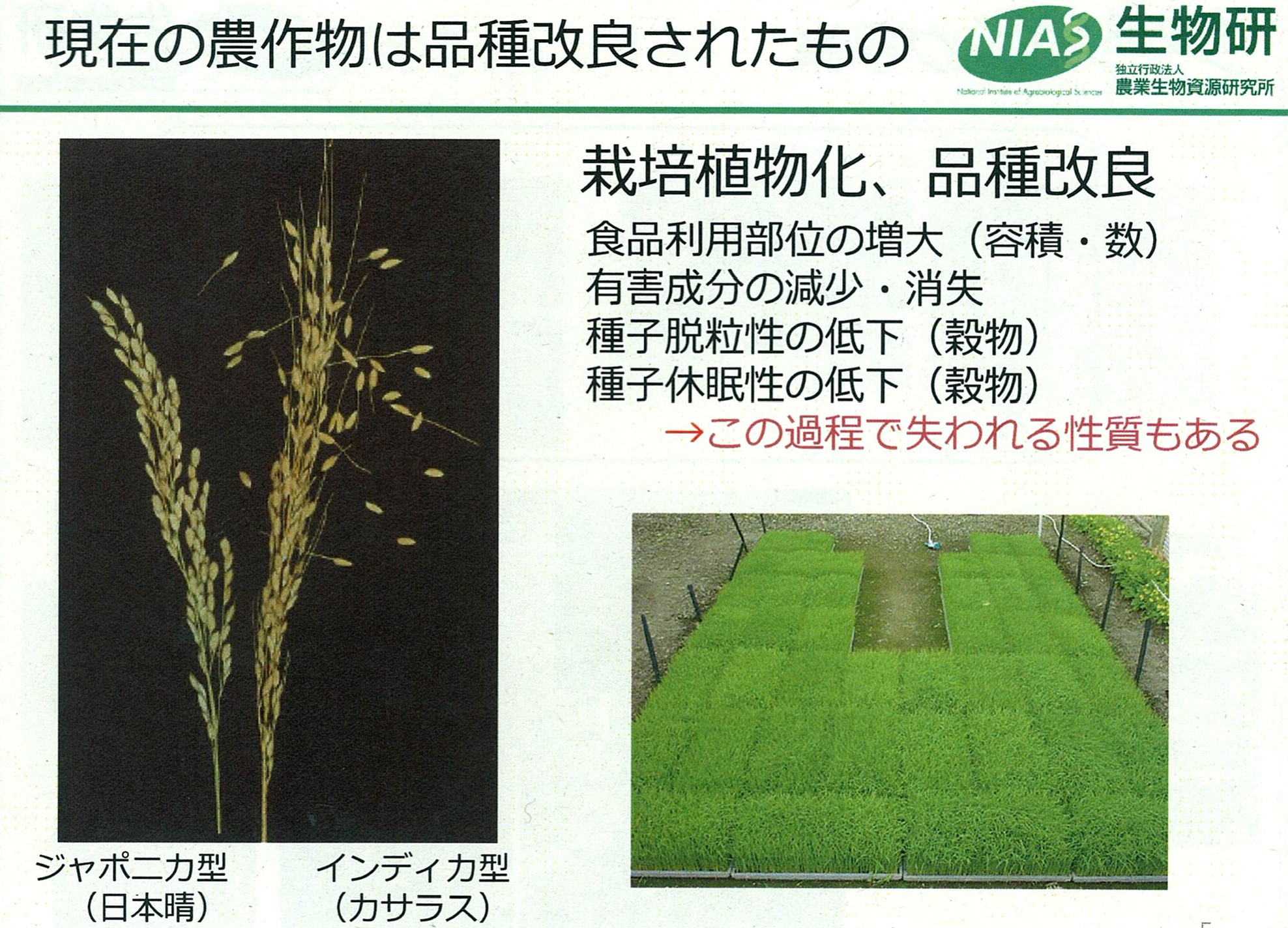

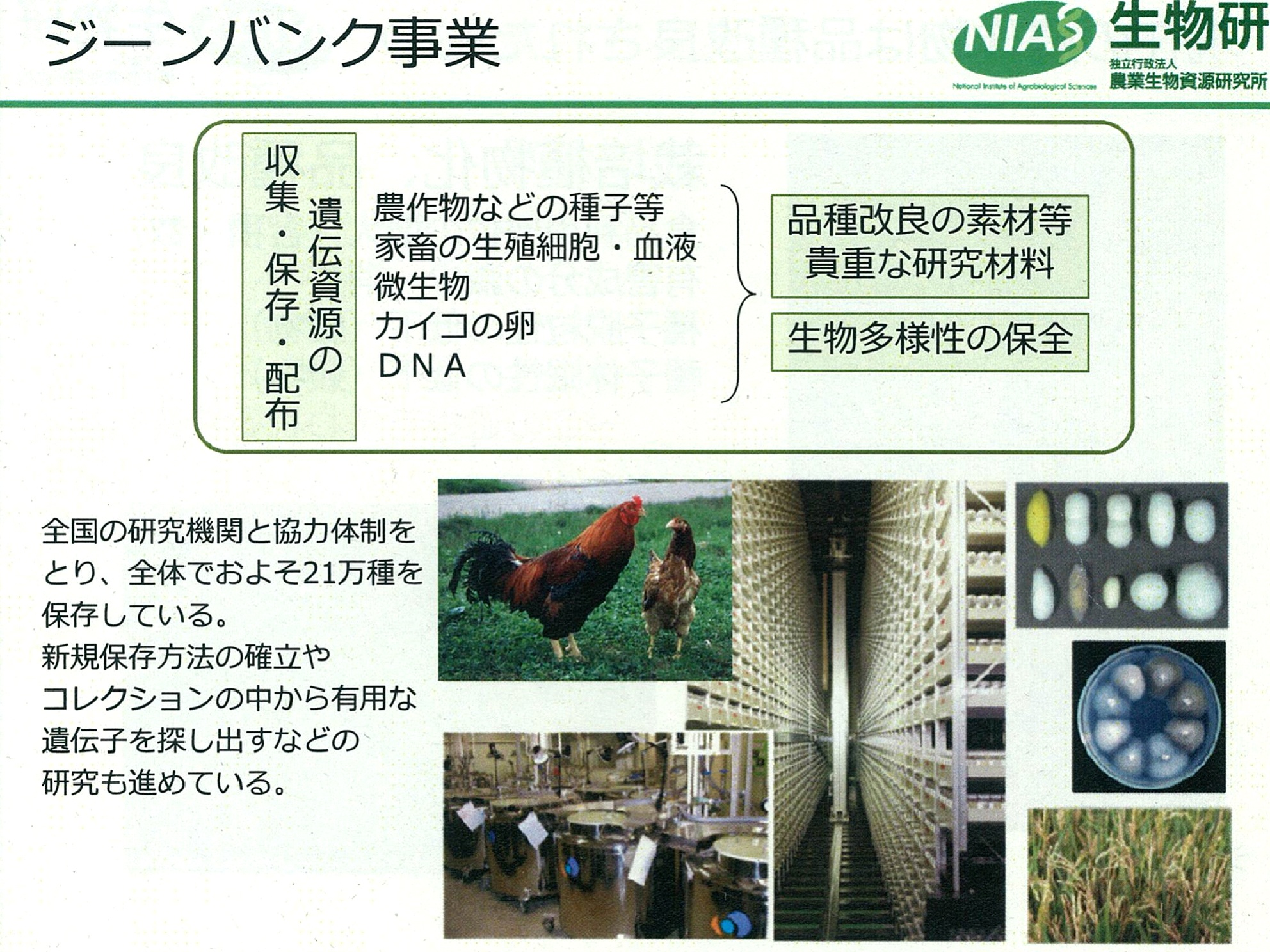

稲も数え切れない程 ( 約3万点未歴情報あり )の品種を改良し、今日のような美味しいご飯を、私達が口にすることとなった背景にもふれました。それは、交配によるもので。又、それらはジーンバンクに保管され、全体でおよそ21万種が保存されていると。世界では約30万種程、保存していると。

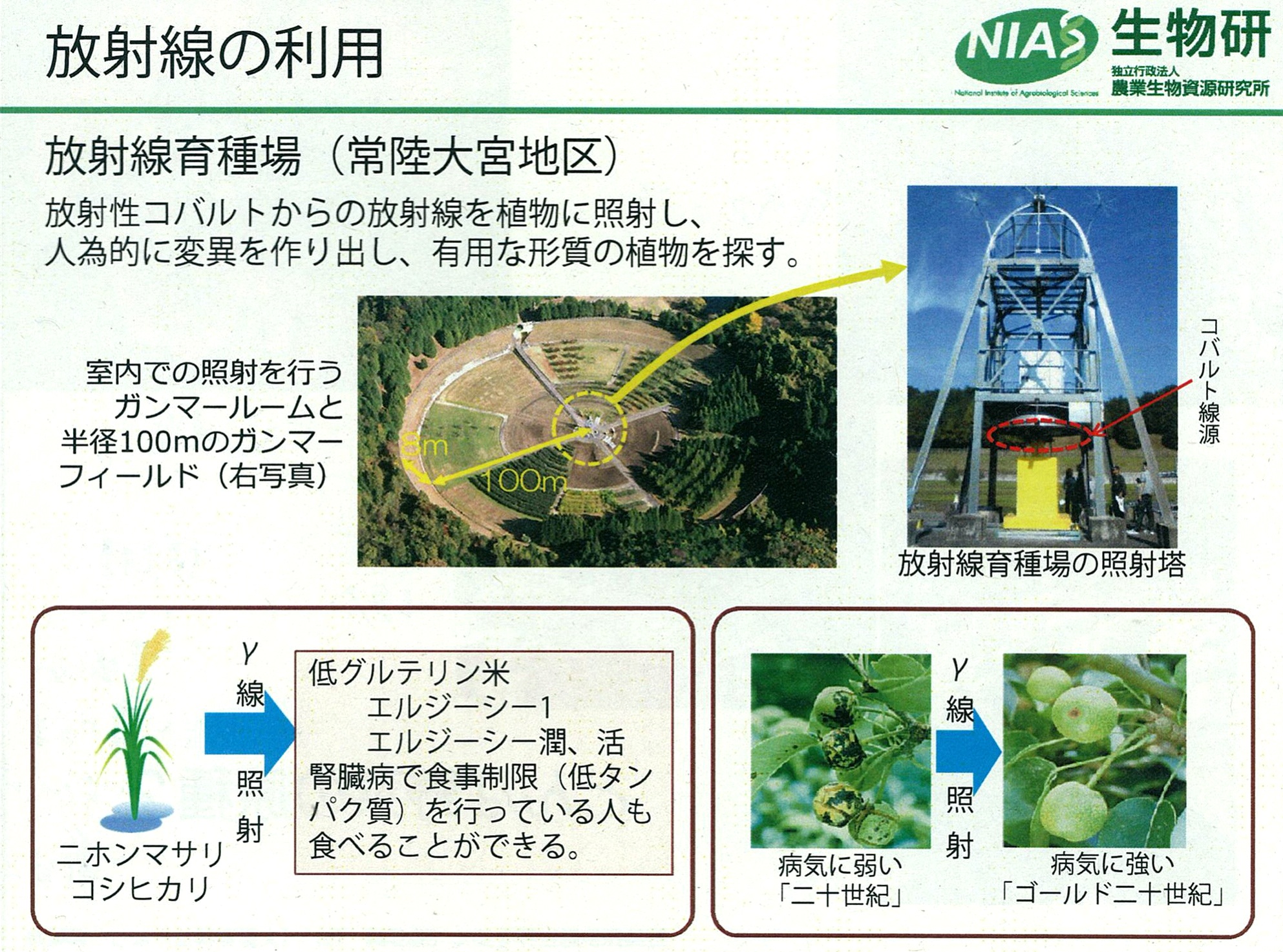

驚いたのは、放射線の利用で、コバルトからの放射線を植物に照射し、人為的に変異を作りだし、有用な形質の植物を探し育てる仕組みには大きな発見でした。又、放射線のY線( ガンマ線 )の利用もあることを知り、原発事故で不安な情報が多い中、彼らにお世話になっていることに再度気付かされ、有難く思ったのでした。

ちなみに、実質的に私達が食べているものは、全て放射能をもっています。とくにバナナはちょっと放射能が強いです。それは、栄養源であるカリウムを多く含んでいるからです。世界でもっとも美しい元素図鑑カリウム53Pより。

カリウムは体内で神経伝達を担う重要な元素。体内でカリウム濃度が低すぎると、指先がこわばりはじめ、それが心臓にまで達したら、死んでしまいます。すぐに治療が出来ない場合はバナナを食べましょう。カリウムは、身体の中身が上手く動き続けるようにしてくれます。一方、身体の形を保つのがカルシウムです。

ご興味のある方は、http://www.nias.aFFrc.go.jp/ を訪ねてみて下さい。本当に面白い場面に必ず出会うと思います。私は、神秘的なカイコの生態にふれ、神と自然が、御自らを示す如くを感じました。又、蜂達が道なき道をいって働き、我家( 巣 )に戻るのと同じ真理が、我ら人間にも見事に植え付けられていることを再認識する機会となりました。

物質・材料研究機構( NIMS )を訪ねて

ものの研究所。地球上の宇宙まで含めた全てのものの研究所 国の機構であらゆるものの性質、性格、耐久性を研究し実用化、産業を起す根幹の物質を長い年月で実験を反復し…もの化したものが、私達がお世話になっているあらゆるものです。・・・と。

私達の世界は、全て92個の元素の組み合わせできている。地球も宇宙も私達の体も酸素や炭素や窒素といった元素が複雑に結びつきあって成り立っているのです。私は、彼らをもっと知りたいと思い、世界で一番美しい元素図鑑の本を購入し理解しようとしました。

92個の元素は、どれも中心に原子核があって、その周りをいくつかの電子が回っているという構造になっていて、原子核の重さの違いと、電子の数の違いによって種類が分かれています。

面白いことに、物質の性質が周期的に変化する法則( 周期律 )は、性質が似た元素が同じ列にくることでした。…人間も同じ傾向を好むのは、この性質かと思いました。現在では93番~113番迄の元素は人工的につくられ、これは自然界にはなく、存在時間がとても短いものが多いそうです。

そこで宇宙の元素は、71%が水素 ヘリウム27% 残り2%がほかの元素。地球は表面の地殻、約半分は酸素、4分の1がケイ素( シリコン ) その他がアルミニウム、鉄、カルシウムなどが比較的多い元素です。

私達の体は…65%が酸素、18%が炭素、10%が水素 その他が7%です。

空気の成分の78%が窒素で、21%は酸素 その他が1% 海水質量の86%は酸素。ちなみに、鉄1kgをつくるのに鉱石などが約8kg、銅1kgに360kg、ゲルマニウムだと32t 金は1100tの材料が必要だと。

…さまざまな元素の働きを研究するところの中、今、話題のレイ・アースを人工で作るため研究するところを見学しました。

まず、原子の構造をレーザー光を用いた顕微鏡で200万倍にした原子を星の輝きのような点々を見て息を飲みました。あぁ…と…私達の根源に触れる思いをしたのでした。

いつか必ず人工のレイ・アースができると研究者達は、輝く目で説明され、今の中国の態度が変る時が来るのではないかと思ったところでした。

次の見学は、セシウムを吸着するナノ物質研究所を訪ねました。ここはエジプトの研究者、博士達が3.11以後の必要性に応じる為、帰国から戻り実現化のため、知恵を世界の研究者達と競い合っている説明と、実験を見せて頂きました。それはセシウムを吸着させたことがわかる色の変化を見せて頂き、驚きました。難しい構造はわからずとも色で説明されると納得がいきました。

又、絵具などに使う青い顔料、1704年にベルリンで偶然につくられ、日本では伊藤若冲が初めて使ったといわれる、このきれいな顔料が、セシウムの吸着剤として注目されていると聞き、ホッとしたところでした。

この日、最後の見学所は、クリープ( 管に一定の圧力や熱が物体を変形させる )試験機でした。弱い力でも高温で長時間かけ続けると材料は壊れてしまう。このクリープ現象を調べるために金属を一定の温度と負荷の下で、長時間にわたり引っ張り続け、切れるまでのひずみを記録する試験を行っているところで、私は息を飲む程面白さを感じました。

それは、我が社の大釜の寿命や、関連部材の寿命をここで研究し使用していることに驚きを禁じ得ませんでした。そして建物や工場の備品などの交換時期の判断するヒントも得ました。

NIMSでの最長クリープ試験の期間は40年を超え、すなわち1960年頃からしていて、あらゆるクリープの寿命を算出し、現実に適用している国の根幹を成す研究機関でした。

ここでの研究と実験を通し、原子炉のクリープやあらゆる建築物、鉄道、橋、家…など、それに見合った材料を用いる根幹にふれ大きな学びを得ました。少々ものの見え方が広がる1日になり、そして、仲間達と筑波山麓にある385年の歴史ある江戸屋の旅館で懇親会を楽しみ、近況報告なども語り合って、日帰りの学園都市 筑波の見学会の帰路につきました。

山にあった野菜の原種

ラファエロ展を鑑賞して

4月20日 西洋美術館

ありし日、ゲーテとの対話 エッカーマン著で、エッカーマンがゲーテを訪ねるとゲーテはラファエロの画集を見ていて、時間さえあれば見ては、 『 偉大なもの、自然への理解、純粋さへの浄化や汲み取り 』 をしている。を、読んで…。ああ…そうなんだと…思い、そのページを開いたまま目がとまり、釘づけになった。

そして、本屋にいきラファエロとティツィアーノの画集を手に入れ、彼らが見て感じ、表現しようとした真理を多少とも得ようと、私も、時間さえあれば触れるようにし、2001年 イタリア・ルネサンス展でラファエロの理想の女性像ラ・ヴェラータ複写7個限定の中、1つを手に入れた。

当年事務所増築の折、彼の絵で着想を得、天井は円形窓はR形の事務所と会議室を作り彼が心に訪れる理想を描いたラ・ヴェラータを、私の理想とも重ね合わせ問うためにかけて、12年目、この度のラファエロ展に胸ときめきながら、海外で直接多くの絵を鑑賞していらっしゃる友人を誘って行った。

ラファエロ・サンツィオ(1483~1520年) レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロと並び、イタリア・ルネサンス ( 人間性の復興 ) を代表する画家の中でも…

文豪ゲーテが18世紀後半の 『 イタリア紀行 』 で 『 彼は自然のごとく常に正しく、我々が自然において最も理解の不十分な点において、彼は、最も徹底的に理解している 』 と 魅力を分析した。…あるように…確かに…心身共健全で高次の精神を獲得できた才能に現れる、理想で純粋な偉大さを、その静けさの中に認められるのを感じ入る鑑賞になった。

それはやはり、先人達がその純粋さ、偉大さ、高次の精神の働きについて、書き残して下さったおかげで、多少でもその意味について触れ、見る私達も浄化に誘われ、同一の境地へ踏み込ませる働きには驚嘆せずにはいられない、澄んだものを感じ入るのだった。

それも日々、様々なできごとで荒波立つ現実の経営の合間に…。

『 ラファエロの後に残された我々にとって、さてなすべきことは彼が我々に手本として潰した良き方法、いやその最良の様式を真似ることである 』 と ジョルジョ・ヴァザーリは芸術家列伝で、その様式や品行を画家の模範とたたえた。

…ように、19世紀前半のアングル、革新派のマネやルノワールなど名だたる画家たちが規範と仰いできたのがラファエロだ。その魅力を 『 中庸 』 であると、西洋美術館の渡辺晋輔主任研究員は挙げる。

『 ラファエロの表現は、作品の空間配置まで考え、人物の違いをきちんと描き分けて物語を伝える点で最も説得力があり、調和が取れていると。当時、尊重された古代の作品や理論を完全に消化し、新たなものの見方を提案した 』 と 説く。

確かに、彼の絵を見て触れる人は、誰でも 『 温和できれいだ 』 を 絵を知らない人でも感じさせる力が認められる。それが、才能の本質に興味がある人は、誰でも、この中庸の調和がどれ程難解であるかを知る故に、この方の崇高な精神性には計り知りえないものを感じるのだと、思えてならないと思うのである。

友人と共に言葉にならない彼への思いを寄せ、分ち合い…心軽やかに共有する喜びも増す話題の範囲を高揚する鑑賞の日となった。思考を16世紀の人間性復興に重ねつつ・・・。

人は何のために生きるのか 講師 稲盛和夫

盛和塾 関東地区 塾長例会 山梨

3月6日 山梨県民フォーラムに参加して学ぶ コラニー文化ホールにて

はじめに

私は、人は皆、幸せな人生をまっとう出来ると考えております。

どんな境遇にあろうとも、愚痴や不平不満を漏らさず、常に生きていることに感謝すると同時に、周囲の人々に対して、また社会及び自然に対しても感謝するような、澄み切った美しい心を持つ。

また、いかなる困難に遭遇しようとも、明るく前向きに自らの運命をいい方向へ変えていこうと必死の努力をする。そのように努めるならば、誰もが幸せな人生を歩むことが出来ると、私は信じております。

皆さんにも、ぜひ素晴らしい幸せな人生をまっとうして頂きたいと願い、人生というものについて稲盛師がかねてより思っていらっしゃることをお話しさせて頂きました。

人生とはどうなっているのか、そのことを知っているのと、知っていないのとでは、人は、それぞれ生き方が変わってくるのではないかと思っております。

今年81歳になり、人生を振り返り、人生とは、このようになっているのではないかと私なりに考え思っていることについて、皆さんの今後の人生にご参考になれば、幸いに思っていらっしゃるところから、下記の要諦のみ抜粋し社員の皆様にご参考になれればと思いまとめました。( 全体はB5で24ページ )

生きていることに感謝する

人は、幸せを感じる心がなければ、感謝に至りません。普通は、不足を感じる事ばかりで、心の中は不満でいっぱいです。だからこそ 『 足るを知る 』 ことが大事なのです。足るを知れば、幸せを感じ、感謝することが出来るようになります。

善きことを思い、善きことを行えば、人生は好転する。

人生は 『 運命 』 という縦糸と 『 因果の法則 』 という横糸によって織りなされる。

因果の法則によって 『 運命 』 を変えることが出来る――― 『 陰騭録 』 に学ぶ 『 立命 』 ―――

東洋哲学を広く世に説いた安岡正篤さんの 『 運命と立命 』 の本に中国の陰騭録(いんしつろく)という書物を解説しておられるのを稲盛師はご引用。

『 因果の法則 』 善いことを思い、善いことをすれば運命は善き方向へ変わっていくし、悪いことをすれば、その運命は悪い結果へと変わっていく。そういう厳然たる因果の法則というものが我々の人生にはみな備わっているのです。

善き思いは、万物を生成発展させる 『 宇宙の意思 』 に合致する。

『 因果の法則 』 が信じられない理由は結果がすぐには人生にあらわれない故に。

【 宇宙には森羅万象を生成発展させていこうとする 「 意志 」 がある 】

私もそうでした。 『 陰騭録 』 で語られているように、運命という縦糸と、因果の法則という横糸で織り成された布が、私たちの人生なのだといことを理解しよう、信じようとして、必死で悩み、考えました。

そのときに、天文物理学の最先端の研究に従事する、ある先生から宇宙創成に関するお話を聞いたことがきっかけで、大きな気づきをえることができました。そして、その気づきが、理工系の勉強をし、技術屋でもあった私に、因果の法則の存在を心から納得させてくれたのです。

現在、我々が住んでいるこの宇宙は、今から約137億年前、ごく小さなひと握りの高温高圧の素粒子のかたまりでありました。そのかたまりが大爆発を起こし、現在あるこの大宇宙をつくり、そして今でも宇宙は膨張し続けていると言われています。これが、ビックバン理論と呼ばれる、宇宙創成に関する、現在の天文物理学の理論的な説明です。

我々が生きているこの世界には、いろいろな物体がありますが、その物体は全て、素粒子からつくられています。

宇宙も最初、ひと握りの小さな素粒子のかたまりにすぎなかったものがビックバンといわれる大爆発を起こし、膨張を始めていきました。この爆発と膨張のなかで素粒子同士が結合して陽子という粒子をつくり、また中間子、中性子をつくりました。また、この3つの粒子が結合して原子の原子核が生まれました。さらには、この原子核に電子がひとつトラップされて、この宇宙で一番小さな原子、水素原子が初めて誕生したのです。

水素原子は、もちろん我々の目にはみえませんが、このなかには原子核があり、その周囲を電子がひとつまわっています。原子核は陽子、中性子、中間子の3つからできているのですが、これを壊せば、複数の素粒子が出てきます。

つまり、元々は素粒子でしかなかった宇宙が大爆発を起こしたことによって素粒子同士が結合して、陽子、中性子、中間子をつくり、さらにこの3つが結合して、最初の原子核をつくった。そしてそこに電子がつかまることによって一番小さな原子である水素原子が生まれた、というわけです。

そして、その水素原子が核融合を起こし、水素原子同士が結合すれば、水素原子の2倍の重さになるヘリウムという原子ができます。水素原子が水素爆弾と同じ原理で核融合を起こし、互いが結合するとき、膨大なエネルギーが放出されます。

このことは太陽をみればわかります。水素からできあがっている太陽では、水素原子同士がくっつき、水素よりひとつ重いヘリウムという原子が次から次へとつくられています。この過程で、太陽は我々に膨大なエネルギーを供給し、地球を温めてくれているのです。

要するに、この宇宙はもともと目にもみえない、重さもないようなひと握りの素粒子であったのです。それがビックバンという大爆発を起こしたことによって原子が生まれ、その原子同士も結合して、さらに重い原子を生み、そうして次から次へと原子をつくってきたのがこの宇宙であるわけです。

皆さんも高校の化学の時間に習った元素周期律表のことを覚えていらっしゃることと思います。水素から始まり、ヘリウム、重いものではウランというふうに、たくさんの元素があることを、そのときに習ったと思いますが、現在、地球上には100を超える原子、元素があります。

しかし、宇宙はその原子のままに留まることはありません。それらの原子がまた、原子同士で結合し分子をつくっていきました。さらに、分子も互いに結合して高分子をつくりました。この高分子のなかにDNA、つまり生命の起源となるようなものがトラップされ、地球上に生命体が誕生しました。この生命体も進化を重ね、人類という存在までつくりあげていきました。これが現在の地球の姿であり、宇宙の姿であるわけです。

もともと宇宙は無生物であり、陽炎のようなものであり、目にもみえないようなひと握りの素粒子のかたまりでしかありません。しかし宇宙は、素粒子を素粒子のままに放ってはおきませんでした。一瞬たりともそれを留め置くことなく、次から次へと成長発展させていったのです。

中間子、中性子、陽子をつくり、それがひとつになった原子核をつくり、原子核から原子をつくり、原子同士を結合させて分子をつくり、さらには生物へと進化させるというように、次から次へと生成発展を重ね、こんにちの宇宙をつくってきた。つまり、この宇宙には森羅万象あらゆるものを生成発展させていく法則があると言ってもいいのではないのでしょうか。

この宇宙には無機物、有機物、すべてのものを慈しみ、育て、よい方向へよい方向へと進めていくような気が流れていると言ってもよいのかもしれません。または、宇宙にはすべてのものを愛し慈しみ、よい方向へと流していくような愛が充満している、あるいは、宇宙にはすべてのものを慈しみ育てていくような意志があると言ってもよいのかもしれません。

誰の手になるものか知るよしもありませんが、宇宙ができてからこんにちまで、道端に転がる石ころや土くれなど無生物までも、全ての森羅万象をよき方向へと進化発展をするようにしてきたのです。つまり、ビックバンが始まってから137億年という長い歴史のなかで、宇宙は一瞬たりとも休むことなく、すべてのものを愛し慈しむかのように、よい方向よい方向へと進めてきたのです。

そういうことをしてきたのが宇宙であり、宇宙にはそういう意志があると思ってもよいのではないか。宇宙には素晴らしい愛が充満し、すべてのものを慈しみ育てていくような意志があると言ってもおかしくはないのではないか――――。天文物理学の最先端の理論を聞いたとき、私はこのことに気がついたのです。

そのような宇宙に我々が住んでいるとすれば、我々はどのようなことを思い、どのような想念を抱き、どのようなことを実行するのか、ということが大切になってきます。我々がすべてのものをよい方向へと進めていこうという意志が充満している宇宙に合うような想念を、つまり、すべてのものを愛し、すべてのものを慈しみ、すべてのものによかれかしと願うような想念を抱いたときには、宇宙の波長と合い、人生が好転していくのです。

このように考えれば、「 なるほど 」 と、うなずけるわけです。 『 陰騭録 』 で説かれている因果の法則は単なる迷信ではない。科学的に考えても辻褄が合うと、私は理解をいたしました。

理工系出身なだけに、理屈っぽい私です。科学的に考えて合理的でなければならないと考えている私でも、これならばと理解ができました。そして、科学的に考えても因果の法則が厳然として存在するならば、それに従って生きていかなければならないと、私はそのときから思ってきたわけです。

因果の法則にしたがうことで好転した私の人生

【 試練にどう対処するかでその後の人生が変わる 】

実際に私は、この人生を生きるなかで、できるだけ災難に遭わないように、会社が倒産しないように、従業員を路頭に迷わさないようにしよう。そのためには少しでも善いことを思い、善いことをするようにしていこうと努めてきました。

つまり、因果の法則を信じ、それに沿って生きていこうとしてきたわけですが、実のところは、なかなか人生は思い通りにはいきませんでした。思わぬ災難に遭ったり、思わぬ幸運に出合ったりして、この人生を一喜一憂しながらこんにちまで生きてまいりました。

また同時に、企業経営に懸命に努めながら、私が出合った数多くの災難や幸運。私はそれらの両方を、人生における試練だと思ってまいりました。そして、そのような人生における試練に出合ったとき、その試練に対して、どのように対処したのかによって、その後の人生が決まっていくのではないかということに、気がつくようになりました。

自然というものは、我々が人生を生きていくなかで試練を与えます。私のいう試練とは、あるときには災難であったり、あるときには幸運であったりします。幸運に恵まれることも、その後、謙虚さを忘れ、傲慢になり、没落していく人がいることを考えれば、試練のひとつなのだと、私は思うのです。決して、災難だけが試練ではありません。

そのような幸不幸いずれの試練に出合ったときにも、どのように対応するのか。それによって、その後の人生が変わっていくと思っていた私は、災難に遭おうとも、幸運に出合おうとも、どんな試練であろうとも、それを感謝の心で受け入れていこうと考えてきました。 「 ありがとうございます 」 という感謝の心で、災難という試練を受け取ろうとしてきたのです。

人というものは災難に遭えば、 「 なぜ私だけがこんな目に遭うのか 」 と思ってしまい、世間を恨んだり、人を妬んだり、挙句の果てには嘆き悲しみ、自分自身を腐らせてしまうことさえあります。そして愚痴をこぼしながら、ますます暗い人生を辿ってしまうというのが普通の姿だと思います。

しかし私は、決してそういうふうにならないようにしよう、どのような災難に遭おうとも、それは試練として神が私に与えてくれたものだと受け止めて、前向きに、ひたすらに明るく努力を続けていく、そんな生き方をしていこう――――。私はそのように思い、人生を生きてきました。

・・・これらの、ご経験を

☆ 災難続きだった青少年時代のお話

☆ 研究に没頭し、明るく前向きに努力したことが運命を好転させた。 それは、災難や幸運を神が与えた試練として受け止めて、前向きにひたすら明るく、努力を続けていく生き方をしたいと 『 素直 』 に思えるようになったのだと思います。

◎ 成功しても謙虚な人だけが幸運を長続きさせることができる。

2009年 日本政府からのJAL再生要請をお受けなされ、さまざまな悩みの末、 『 世のため人のために役立つことが人間として最高の行為である 』 という人生観に照らし、下記の3つの理由からお引き受けになられ、成功へ導くお話をさせて頂きました。

1つは、日本経済への影響です。

日本航空は日本を代表する企業であるだけでなく、伸び悩む日本経済を象徴している企業でもありました。その日本航空が二次破綻でもすれば、日本経済に多大な影響を与えるだけでなく、日本国民も自信を失ってしまうのではないかと危惧いたしました。一方、再建を成功させれば、あの日本航空でさえ再建できたのだから、日本経済が再生できないはずはないと、国民が勇気を奮い起こしてくれるのではないかと思った次第です。

2つには、日本航空に残された社員たちの雇用を守るということです。

再建を成功させるためには、残念ながら、一定の社員に職場を離れてもらわなくてはなりません。しかし、二次破綻しようものなら、全員が職を失ってしまうことになります。それだけは避けるべきだ、残った社員の雇用だけはどうしても守らなくてはならない、と考えました。

3つには、国民のため、すなわち利用者の便宜をはかるためです。

もし、日本航空が破綻してしまえば、日本の大手航空会社は1社だけとなり、競争原理が働かなくなってしまいます。運賃は高止まりし、サービスも悪化してしまうことでしょう。それは決して国民のためになりません。健全で公正な競争条件のもと、複数の航空会社が切磋琢磨する中でこそ、利用者に、より安価でより良いサービスが提供できるはずです。そのため、日本航空の存在が必要だと考えました。

日本航空の再建には、このような3つの大きな意義、 「 大義 」 があると考え、いわば義侠心のような思いから、私は日本航空の会長に就任し、再建に全力を尽くそうと決意した次第です。

そして私は、この3つの大義を、日本航空の社員にも理解してもらうように努めました。社員たちもそのことを通じ、日本航空の再建は、単に自分たちのためだけではなく、立派な大義があるのだ、世のため人のためでもあるのだと理解し、努力を惜しまず、再建に協力してくれるようになりました。

このことには、私が高齢であるにもかかわらず、誰もが困難と考えていた日本航空の再建を無報酬で引き受けたということも幸いしたのかもしれません。先にお話ししたように、当初は週3日くらい、と考えていましたが、しだいに日本航空本社に詰めるのが週4日、週5日となっていきました。私は80歳を前にして週のほとんどを東京のホテル住まいで過ごし、ときには夜の食事がコンビニのおにぎりになることもありました。

そのような姿勢で懸命に再建に取り組む私の姿を見て、労働組合を含め多くの社員が 「 本来なら何の関係もない稲盛さんがあそこまで頑張っているなら、我々はそれ以上に全力をつくさなければならない 」 と思ってくれたようです。

同時に、私は会長に就任してすぐに、「 新生日本航空の経営の目的は、全社員の物心両面の幸福を追求する 」 ことにあるということを、繰り返し社員に訴えていきました。

企業とは、株主のためではなく、ましてや経営者自身の私利私欲のためではなく、そこに集う全社員の幸福のためにこそ存在する、というのが私の確固たる信念であり、私の経営哲学の根幹をなす考え方でありました。

そうした会社の経営の目的を説くことで、日本航空の社員たちは会社を自分たちの会社と考えるようになり、再建に向けた強い意志をともに共有することができたように思います。そして、自分たちの会社の再建のために、、また仲間のために尽くすという心をベースに、経営幹部から社員までが自己犠牲をも厭わない姿勢で再建に臨んでくれました。

その上で、私は自分の人生哲学、経営哲学である 「 京セラフィロソフィ 」 という考え方を、日本航空の幹部、社員たちに説いていきました。

つまり、日本航空再建の大義を果たし、全従業員の物心両面の幸福を実現していくには、こういう考え方で仕事に向かい、経営にあたらなければならないということを、全社員が共有しなければならないと考えたのです。

その 「 京セラフィロソフィ 」 とは、具体的には、「 常に謙虚に素直な心で 」 「 常に明るく前向きに 」 「 真面目に一生懸命仕事に打ち込む 」 「 地味な努力を積み重ねる 」 「 感謝の気持ちをもつ 」 などといった、人間としてのあるべき姿、人間としてなすべき 「 善きこと 」 についてまとめたもので、私はその一つひとつを日本航空の社員たちにひもといていきました。

そして、そうした人間としての 「 善きこと 」 の実践に、社員一人ひとりがそれぞれの持ち場立ち場で懸命に努めていきました。すると、マニュアル主義と言われていた、日本航空のサービスは改善され、全社員がお客様のことを第一に考えて、心のこもったサービスを自発的に提供できるようになり、それとともに業績も向上していったのです。

航空運輸業とは、飛行機をはじめ運行や整備に必要な機器を多数所有しているため、巨大な装置産業だと思われがちですが、実際はお客様に喜んで搭乗していただくことが何より大切な 「 究極のサービス産業 」 だと、私は考えていました。そして究極のサービスをどういう心のこもった仕事をするのかに全力をつくしました。

・・・そして、再建初年度には1,800億円、2年目には2,000億円を超える過去最高の営業利益を達成することができました。これは世界の大手航空会社の中で最高の収益性であったばかりか、全世界の航空会社の利益合計のおよそ半分に相当したとのことです。

そして、再建3年目にあたる本年度も好業績を続け、昨年9月には、東京証券取引所に再上場を果たし、企業再生支援機構からの出資金である3,500億円に加え、約3,000億円をプラスして、国庫にお返しすることができました。

再建をほぼ成し遂げ、その任を終えた私は、この3月で日本航空を退任しようと考えておりますが、これまでの3年にわたる日々を振り返り、なぜこのような奇跡的な再生を果たすことができたのか、夜、床につくときにしみじみと考えました。

もちろん私は、日本航空にはびこっていた官僚主義を打破するために、責任体制を明確にするような組織改革に努めました。また、採算意識の向上をはかるために管理会計の仕組みも構築しました。そうした様々な改革も、再建に大きく寄与したことは確かです。

しかし、日本航空が劇的な再建を果たすことができた真の要因は、やはり 「 善きこと 」 をなそうとした純粋な心にあったのだと思うのです。

つまり、先ほど述べましたように、私は、日本経済の再興のため、また残った日本航空の社員のため、さらには日本国民のために、老骨にむち打ち、無報酬で日本航空の再建に取り組んでまいりました。また社員たちも、同じ思いで懸命に取り組んでくれました。そのような、ただ 「 利他の心 」 だけで、会社再建に懸命に努力を重ねている私どもの姿を見て、神あるいは天が哀れに思い、手を差し伸べてくれたのではないかと思うのです。

そうした 「 神のご加護 」 なくして、私の力だけで、あのような奇跡的な回復ができるはずがないと思うのです。

今、世間は、日本航空の再建を果たしつつある私を賞賛してくださいますが、決してそうではありません。 「 偉大な人物の行動の成功は、行動の手段によるよりも、その心の純粋さによる 」 という古代インドのサンスクリットの格言があるとお聞きしていますが、ただ混じりけのない私自身の心、純粋な行為に対し、天が憐れんで、手助けをしてくださったものと、今3年にわたる再建の日々を振り返り、強く思っております。

それは、まさに本日皆さんにお話ししてまいりました、 「 善きことを思い、善きことをすれば、運命はよき方向に変わっていく 」 ということを証明する格好の事例であると思います。

皆さんの人生も同じではないでしょうか。自分の力だけではなく、神というべきか、自然というべきか、人智を超えた偉大な力が支援してくれるような人生を送っていくことが大切です。

それは決して難しいことではありません。すべては、自らの心次第です。今日お話しした 『 陰騭録 』 に描かれた袁了凡さんのように、できるだけ善きことを思い、善きことを行うこと、また自分の心を、少しでも純粋で美しい心に変えていくことで、自然を味方につけ、人生を素晴らしいものへと好転させることができるのです。

人生の目的は魂を磨くこと

【 生まれてきたときよりも少しでも美しいものにする 】

今までの80年あまりにわたる人生の中で、幾多のそうした経験をしてきただけに、自分自身の心を純粋で美しいものに変えていくことが、すばらしい結果を導くとともに、それが人生の目的そのものだと、私は今考えています。

私たちは、自分の意志によってこの世に生を享けたのではありません。物心がつき、気がついてみればこの世で両親の下に生まれました。そして自分の意思とは無関係にこの人生を生き、運命と因果の法則が織りなす人生の布を伝って、こんにちまで生きてきました。

その間、災難にも遭いました。幸運にも恵まれました。それらの試練に出合いながら自分自身の魂を磨き、美しい心、美しい魂をつくり上げていくことが、私たちに与えられた人生の目的ではないかと思うのです。

心を磨くということは、魂を磨くことです。言葉を換えれば、人格を高めることであり、人間性を豊かにしていき、美しい人間性をつくっていくということです。

人間は本来、真善美を求めると言います。 「 真 」 とは正しいことであり、 「 善 」 とは善きことであり、 「 美 」 とは美しいものであり、人間はそのようなものを探究する心を持っています。人間がこの3つを求めているということは、人間という存在自体が真善美という言葉で表現できる美しい魂そのものなのだと言えるのかもしれません。

そして、そのような私たちが本来持つ、愛と誠と調和に満ちた美しい心をつくっていくことこそが、私たちがこの人生を生きていく目的ではないかと思うのです。

仏教的な思想では、魂は輪廻転生していくと考えられています。私の魂が稲盛和夫という肉体を借りてこの現世に姿を現わし、その肉体が滅びると同時に新たな旅立ちを迎え、やがてまた肉体を借りてこの現世へと転生してくる。

そうだとすれば、私たちが生きる70年、80年という期間は、輪廻転生する魂を磨き上げていく期間なのかもしれません。生まれてきたときに持ってきた自分の魂を、この現世の荒波のなかで洗い、磨き、少しでも美しいものへと変えていく。そのために人生というものがあるのではないかと思うのです。

死にゆくとき、生まれたときより少しでも美しい魂に、やさしい思いやりに満ちた心を持った魂に変わっていなければ、この現世に生きた価値はない。つまり、人生とは魂を磨き、心を磨く道場なのではないでしょうか。

しかし、そのように考え、心を磨こうと思っても、実際にはなかなかうまくいかないのが人間です。善き思いを抱こうと思っても、 「 儲かるかどうか 」 「 自分にとって都合がいいかどうか 」 ということで、つい行動してしまうのが人間です。そうした悪しき思いが出てきたときに、モグラたたきのようにその悪しき思いを抑えていくことが重要です。そのように、日々反省をすることが、心を磨くためには不可欠なことだと私は考えています。

修行をして素晴らしい悟りを開いたような人になれればいいのですが、我々凡人が厳しい修行を積み、そのような立派な人格者になるということは難しいことです。しかし、人格を高めていこう、自分の心、魂を立派なものにしていこうと、繰り返し繰り返し努力をしている、その行為そのものが尊いのです。

皆さんも、ぜひ人生という道場の中で、善きことを思い、善きことを行うよう努めていただきたいと思います。そのことによって、皆さんの魂、心は磨かれていきますし、その美しい心で描いた思いは、人生において必ず成就していくのです。

繰り返し申し上げます。すべての皆さんが、素晴らしい人生を生きていけるように自然がつくってくれています。本来、この世の中に、不幸な人はいないはずであり、あってはならないのです。

我々がどういう心構えで、どういう考え方でこの人生を生きていくのかということで人生は決まっていくということを、自然は我々に教えてくれています。自然が意地悪をして我々の人生を曲げているのではありません。我々の人生は我々の心のままにつくられていくのです。

今日は皆さんと一期一会でお目にかかりました。皆さんの人生がどうぞ素晴らしい人生であるように、そしてこの現世から別れるとき、 「 自分の人生はよかった。もしたとえ、恵まれた人生ではなかったとしても、私にとってこの人生は、魂を磨くことができた、素晴らしい人生であった 」 と思えるような生き方をしていただくようお願いをいたしまして、説教がましいお話を終えたいと思います。

私自身、こんにちまで生きてきたなかで感じてきたことを、率直にお話しすれば、それが皆さんの人生をよき方向へと進めるお手伝いになるのではないかと思い、たいへん僭越なことを申し上げました。

本日は、ご参集をたまわり、誠にありがとうございました。

どうぞ皆さんの人生が、さらに素晴らしいものになりますことを、心より祈念申し上げ、講演の結びとさせていただきます。ありがとうございました。と、お締めになりました。

4月7日 社長と課長 朗読会 6月3日 大木事務員と森 朗読会

6月7日 社長、専務、課長、主任、事務員 朗読会

第28回 京都賞授賞式及び晩餐会に参加して

2012.11.10 国立京都国際会館・プリンスHOTELにて

記念すべきこの度の式典参加は、我が人生の最良の日。

25年前、キムチ達の職に結ばれ、彼らの生態に悩まされる日々の輪中、ゲーテの植物変態論をシュタイナーの思想より気づき、自然科学思想を参考。今迄、何とかキムチに関する質問やクレーム処理などを無事にできた。その間、私たちも社の発展と共にハードルを超える度ささやかではあるが成長し、この式典創立者でいらっしゃる、理事長 稲盛和夫様の事業の大義名分 『 心を高め 経営を伸ばす 』 理念の成果が生み出された精神 京都賞理念 『 人のため 世のために 役立つことをなすことが 人間として最高の行為である 』 場面を直接触れる。出席者と共に、世界最高の知性実践成果の場に恵まれた喜びは、計り知れないほどの感無量の記念日。

ここに辿りつく迄、難解なキムチ(植物)達の生態に関するお客様の質問、なぜすっぱいですか? なぜ袋がふくらむのですか? なぜカビるのですか? なぜ前回と味が違うのですか? 辛いですか? 発酵の神秘性に至るまで・・・数え切れない問いに翻弄される日々の中・・・。根拠に基づく答えを見つけるため、真剣な研究を多方面でしなければならない状況下、読売新聞主催 『 21世紀の創造 』 ノーベル賞受賞者フォーラムに年2~3会場、10年間通い、最高知性の方々の科学のご指南、人間性形成、世界秩序への統一性に学び、何とかキムチ達の世界を多少理解すると共に、人間形成にも大いに役立ち、難解が解き始め、自由な精神まで得る過程の中、2009年から京都賞受賞式参加へ導かれる幸運に恵まれた。この度は有難く晩餐会まで招待の運びを頂き、人生最良の日となった。

授賞理由内容は、社員達の人間教育の一環として、下記の方に載せておきます。

晩餐会の感想について

まず、決められた服装用意は、体に合うものが見つからず大変・・・何とか三越本店でみつけ着用。気に入り自信となって会場につくと、何人かの友人たちが誉めて下さり、心は落ち着きを取り戻す。キムチ達のおかげで、この場にいることを思いつつ・・・。

ロビーにて、安藤忠雄建築家(第18回京都賞受賞 思想芸術部門)に出会い記念写真をと写って下さる方いらっしゃる。

私は12年4月、この建築家の明治記念館での、3,11の鎮魂の森へ募金として講演会に参加。この方の本を頂く。その中、所員教育の場面を思い出し質問、温和で豊かな表情に見えるこの方は、『 仕事中の私はいつも、荒れて怒りまくっている。妻はそれを見守り、冷静な判断で所員を気遣ってくれる 』 安藤忠雄 仕事をつくる 54Pより

建築で偉大なものを作り上げる有識者が、何故怒りをと? 申すと、今の若者は怒っても気づかぬところが多く、やめる人も多いと申され、私は、ああ・・・怒ってもわからずと・・・気づき大喜びの一時になった。

750人程の出席者 名簿は、皇家及び多方面の人格者の方々集い、知的熱気溢れる会場独特な雰囲気に包まれる。私の席は右入口のはしで、舞台見やすく主台よりは一番遠い位置で落ち着き息を整う。

・・・左右入口より主催方々ご入場を、総立ち最上の礼で迎える。右はしの私の席は、一番目となって入場なされる名誉総裁 高円宮妃久子殿下を先頭に 稲盛理事長他の方々を迎える幸運席となったのだった。

その折、高貴な方々特有の香気に優雅なきもの姿で、私の喜びの微笑に高円宮妃久子様も寄り添う如く微笑んで下さり、思いがけない特香を交換できる一瞬の味わいとなった。・・・我が遠祖達の宮廷歩みに想いを寄せながら・・・ああ・・・そうなのですねと思った。

席の前左には、韓国籍 鹿児島出身の心臓専門医 和温療法研究所所長 鄭夫妻。同島の方々が隣接。皆々初めての招待で、席の配慮行き届きに大感動の称賛飛び交し喜び合う。

晩餐会は 『 人のため 世のために 役立つことをなすことが 人間として最高の行為である 』 京都賞受賞者は、その業績が偉大であることは勿論のこと、謙虚にして人一倍の努力を払い、道を究める努力をし、己を知り、偉大なものに対して敬虔なる心を持つ人であること、またその努力の結果が真に人類を幸せにすることを願っていた人であることなど、その精神性についても高い理想を掲げて参りました。

主旨のごあいさつを稲盛理事長よりなさり、人類共通の願いに、皆、心を合わせ共有し、至高の畏敬念で沿うのだった。750人程もいらっしゃるのに静寂がつつまれる中。

その理念の精神から、格別なエネルギーが溢れ流れ、受賞者の方々を称え、日本舞踊で今迄の苦悩を労い、その成果が人類社会に多大な貢献を、果たされる確信に満たされる場を、キムチ達に出会い授けされる晩餐会の一人になった。

私が憧れて止まぬ世界知性の実践活動がもたらす、高貴な精神に触れる一夜で、人生最良の記念日に出会ったのだった。係わる全てに永遠なる感謝を込めて・・・・。

受賞者の紹介

大隅 良典 博士

分子細胞生物学者 東京工業大学 特任教授

贈賞理由 基礎科学部門受賞

細胞の環境適応システム、オートファジーの分子機構と生理的意義の解明への多大な貢献

大隅良典博士は、細胞が栄養環境などに適応して自らタンパク質分解を行うオートファジー(自食作用)に関して、酵母を用いた細胞遺伝子学的な研究を進め、世界をリードする成果をあげた。

オートファジーは、1960年初頭に、動物細胞内の食胞として知られているリソソーム中に細胞質成分であるミトコンドリアや小胞体が一重膜で囲まれて存在していることから提唱された概念で、細胞内成分や細胞内小器官がリソソームに取り込まれて分解を受ける過程を意味する。その後、多種類の細胞やいくつかの臓器でこの現象が報告されてきたが、オートファジーの分子メカニズムや生理的意義は不明なままであった。

大隅博士は、出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeで空砲の機能を研究していたが、1992年、タンパク質分解酵素B欠損株を低栄養培地に曝すことにより空砲中に一重膜で囲まれた細胞内小器官成分が出現すること、即ち、酵母でオートファジーが誘導できることを発見した。

同博士は、ついで上記現象を利用して、タンパク質分解抑制と栄養飢餓によってもオートファジーが誘導されない多数の変異株を同定した。博士の酵母におけるオートファジーと変異株の発見は、オートファジーの分子機構解析に道を拓いたものである。これが基盤となり、これまでオートファジーに関係する数十の分子が同定され、これらの機能解析により、飢餓などの刺激に応じて、どのようにして細胞内成分や細胞内小器官を囲む新規の膜構造が形成され、これがリソソームに融合するかの道筋が明らかになりつつある。

酵母におけるオートファジー関連分子の発見は、哺乳類を含む動物細胞でのオートファジー関連分子の同定につながり、これらを利用して、動物におけるオートファジーの多様な生理的意義が多くの研究者により明らかにされた。即ち、オートファジーが出生に伴う飢餓状態への適応に不可欠であること、オートファジーが神経での異常タンパク質の蓄積を防ぎ神経細胞死を防止するために必要であること、心臓の収縮力を維持するためにオートファジーを伴う代謝回転が不可欠であることなどがある。大隅博士の貢献は、生体の重要な素過程の細胞自食作用であるオートファジーに関してその分子メカニズムと生理的意義の解明に道を拓いたものとして高く評価されるものである。以上の理由によって、大隅良典博士に基礎科学部門における第28回(2012)京都賞を贈賞する。

ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク教授

文芸批評家・教育家 コロンビア大学 ユニバーシティ・プロフェッサー

贈賞理由 思想・芸術部門受賞

知的植民地主義に抗う、開かれた人文学の提唱と実践

ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク教授は、グローバリゼーションの席巻する現代社会において、新たに再生産されつつある知的な植民地主義、つまり地域、階層、民族、宗教、世代、ジェンダーなどの要因が複雑に絡み合う 『 知 』 と 『 権力 』 の見えない共犯関係に深いメスを入れ、その圧力に強く抵抗してきたインド系知識人である。

教授は 『 脱構築 』 という言語中心的な批評理論を政治・経済・文化的な次元へと移し換え、歴史学、政治学、フェミニズムなどにも影響をあたえながら、文化理論を核とする独自の人文学の構想を提示してきた。

とりわけ、『 サバルタン 』、つまり 『 みずから語る 』 ことが不可能な場所へ追いやられた人びとを論じた著作 『 サバルタンは語ることができるか 』 は、教授の仕事において中心的な位置を占める。そこで教授は、歴史的に沈黙させられ、周縁化されてきたこの弱者の 『 声なき声 』 に深く耳を傾けるとともに、その声を知識人たちが 『 代弁 』 する過程で形成される新たなアイデンティティの物語と、そこに否応もなく生じる抑圧の構造にも鋭く警鐘を鳴らしている。それを端的に表現した“unlearn”、つまり 『 学び知ったものを忘れ去ってみる 』 という考え方によって、みずからの特権的位置をあえて突き崩していくことで 『 知 』 と 『 権力 』 の共犯関係から離脱していこうとする教授の開かれた姿勢は、グローバリゼーションを推し進める政治・経済・文化が、国民国家の枠組みを超えるどころか、逆に新たな植民地主義として機能していることを厳しく批判する 『 ポストコロニアリズム 』 の展開に大きな影響を与えてきた。

教授は、この新たな植民地主義に抗いうるのは、ナショナリズムの閉じた想像力ではなく、言語に深く規定された諸文化のその複数性のなかで起動するトランスナショナルな想像力であるとし、みずから多言語に深く関わりつつ、文学や歴史のテクストを地政学的に、さらにはまた世界経済のコンテクストとの内的な連関において読み解いていく人文学を実践してきた。そのことを通して、教授は、比較文学をはじめとする人文学の領域に、現代の国際政治状況を批判する大きな力があることを示したのである。

教授の思想の背後には、講壇を出て学問を社会的な実践へとつないでいく空間をみずから切り拓いていく、学者・教育者としての生き方がある。インド国籍のまま、アメリカで教鞭をとり、また世界各地での対話や集会に出向く一方で、故郷西ベンガルを定期的に訪れ、インドとバングラディッシュの農村での識字教育や現地文学の翻訳に努めている。見えない抑圧の網の目のなかで言葉と歴史とを奪われてきたマイノリティに対し、深い倫理的な応答責任を果たそうとする教授の社会的な実践には、世界各地の言論人・運動家から大きな共感と尊敬が寄せられている。以上の理由によって、ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク教授に思想・芸術部門における第28回(2012)京都賞を贈賞する。

アイバン・エドワード・サザランド博士

コンピュータ科学者 ポートランド州立大学 客員研究員

贈賞理由 先端技術部門受賞

コンピュータグラフィックスと対話的インタフェースにおける先駆的業績

アイバン・エドワード・サザランド博士は、情報提示のためのコンピュータグラフィックス技術と、それを用いて、プログラミングすることなくコンピュータを使うことのできる対話的インタフェースの発展に先駆的かつ根幹的な貢献を行った。

今迄のさまざまな業績からコンピュータグラフィックスの父とも呼ばれるサザランド博士は、コンピュータの対話的利用を可能とする世界の創出に多大な貢献し京都賞を贈賞する。

サザランド博士の ものの見え方

人の視覚的記憶は強いものです。私たちは、人々のこと、できごと、ものごとを記憶していて、時が経ってもそれらが 『 見える 』 のです。写真はその視覚的記憶を呼び覚ます助けになります。好きなものの写真は、写真に写っている以上のものを思い出させてくれます。

人々は視覚的記憶を共有します。画家は絵画で視覚的記憶を表現します。詩人は注意深く選択した言葉で視覚的記憶を表現します。文学作品は 『 言葉の絵 』 で視覚的記憶を記録しています。

視覚的記憶は想像以上のことがらであるともいえます。写真と違って、絵画は、画家の心の中にあるものを見せることができます。作家は事実かのように物語を書きます。詩人は、注意深く選択した言葉で人の感情を表現します。画家、作曲家、作家、アニメ製作者などが実際に存在しないものを見せてくれる創造性は素晴らしいものですが、どこかに残っていた記憶かもしれません。

画像は科学の進歩を助けます。顕微鏡は微生物の世界を見せてくれました。望遠鏡のおかげでガリレオは木星の衛星を発見しました。新しい画像は、私たちの住む世界の理解の仕方を完全に変えてしまいます。

人の心から表現された画像もまた、新たな理解をもたらします。画家が存在しないものを絵画で表現するように、数学者、技術者、科学者も想像物の絵を作ります。これらの絵は私たちを未来へ導きます。数学的曲線は、その特性を明らかにします。タンパク質の形状はその機能を明らかにします。橋梁の図面はどのように見えるかを示すだけでなく、どのように建設するかも教えてくれます。

コンピュータグラフィックスは創造のための道具にすぎません。創造性は人の心の中に存在します。これまで存在しなかったもののイメージ、そのようなものであろうというイメージ、あるいは私たちの住む世界を理解する助けとなる考えのイメージ、これらを与えてくれる人間の創造性を大事にしようではありませんか。その手段としてのこのコンピュータグラフィックス、紙に描いたスケッチ、方程式、または文章といった形式は重要ではありません。その意味するところが、その表現から人の理解の中に飛び込んでくるのであれば、その形式が最善なのです。理解されるということがその価値なのです。

☆京都賞受賞模様の写真などは下記へ

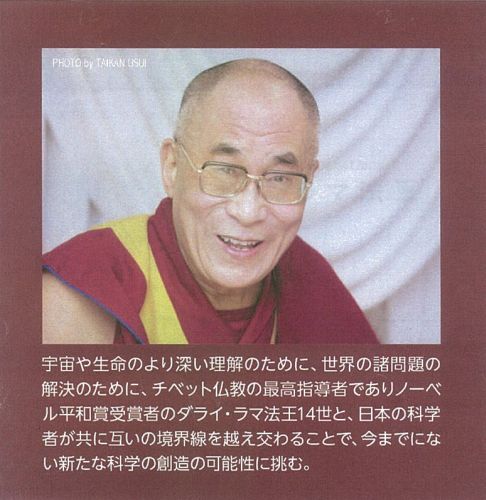

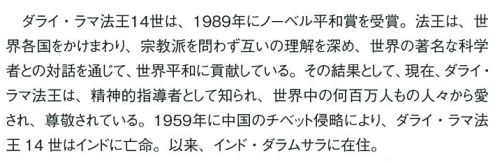

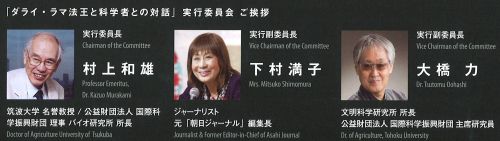

ダライ・ラマ法王と科学者との対話-日本からの発信-へ 参加して学ぶ

2012.11.6~2012.11.7 ホテルオークラにて

上記の主旨通り 広範囲の科学・哲学・宗教の根源要素について ダライ・ラマ法王と日本の最先端科学者達が 『 日本からの発信 』 を 意義深く発表 対話で示唆して下さり 多大な学びの場を得ました。

私は 『 21世紀の創造 』 読売新聞社主催の ノーベル賞受賞者フォーラムを 2008年迄の10年間 年2~3ヶ所参加して 文学・化学・物理学・医学・経済・平和・・・多方面に渡り 科学と受賞者達の人格形成を学び得て この度の機会は 大いなる整理を 多少ともできるようになったのでした。

特に私は 仏教に縁があったこともあり ダライ・ラマ法王の 『 心の扱い方 』 が仏教(科学・哲学・宗教)では 日々の修行で 仏を現した 釈尊に見習って 自らも修行し仏を 日々現すようにすることですと。この日々の修行は 大きな利益をもたらしてくれます。

その修行の過程で 世界各国の科学者達との対話を 30年にわたって 定期的になさった法王は 奥深く いかに生きるか いかに自他を教育するか いかに心が穏やかな状態を獲得できるかについて 単純明快に解き明かして下さいました。

そのおかげで今迄の迷い 無明だった世界が大きく開かれ 光明がさすような整理に辿り着く 最高の機会を得ることになりました。

そのキーワードは いく度も心のありようの 徹妙なレベルを表現なさり 『 どのようにして 思いやり (人間を支え保つ意識を目覚めさせ意識をもつこと)を もつか 』 それは 『 教育・修行です 』 と はっきりと名言なさいました。

何故 人間が思いやりを持つかは 相互依存で成り立っている故に。 仏教はこの相互依存(縁)を揚げて 心や感情を扱う科学・哲学・宗教として どなたにも大きな恩恵をもたらしてくれます。

人類歴史の中 科学が発達する以前は問題が起きると必ず祈ってきました。祈ることは 思いやりで心を穏やかにもつこと 落ち着くことである。 又 心の研究にもなってきました。そして こころが治療されることを 経験してきた歴史でもありました。

人類全体へ この 『 思いやる心 』 を 日本の科学者と発信するこの機会に あらゆる方面の根源には この思いやりが 基盤にあることで その主である人間の心が 穏やかに温かいものであれば 当本人も温かく感じ 他人にも転移するからです。

それを皆で研究しよう。仏陀も修行者たちよ! 信じるだけではいけない。 信じることを調べなさいと 教えたのです。 すなわち 調べて真理をつかみなさい。 どのようにすれば 心が穏やかに温かくなるのかを。

それは微妙なので 細かく分析し 掴み取り 自他に教え育むことです。

とてもシンプルで明快に教えていただき 聞き手は単純明快なこの答に ホッと 受け入れる雰囲気を体感しました。

特にエリートである科学者達は責任が大きいので この思いやりが欠けると 冷たい科学扱いのみになるので この思いやりを 基盤としたものであるべきと 強調なさいました。

聞く私達も 有意義な学びを 科学者達の発表と重ね合わせ 心は宇宙へ世界へ遥かな無限へ誘われ 宇宙開闢以前の ゆらぎの状態から 宇宙が生成形成され 今に至る過程を この2日間で体験するようでした。